まめの木通信

陰と陽

先の記事で、軸を定めることによって生じる陰と陽、それと、どこに重きを置いて、進んでいくのかは、関係がない。と書いた。

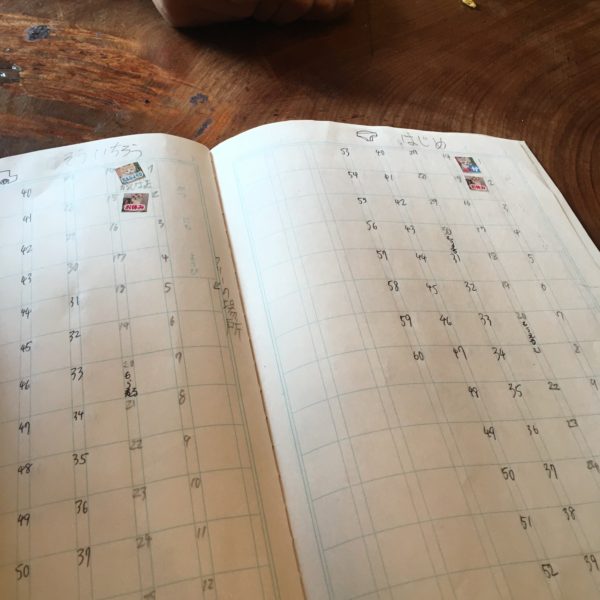

これは、言葉を換えると、このようなことを言っている。何か一つの物事には必ずいい面と悪い面がある。だから、その一つの物事を推進するにあたって、そのいい面と悪い面にとらわれ、極端に左右される必要はないということだ。いい面ばかりに注目してそれを助長すればいつしかそれは上っ面だけの中身のないものになり、悪い面ばかりに注目して悪をなくそうとしても言い訳だらけのつまらないものになる。

ただ、左右される必要はない、とは書いたが、実は人生を生きるということ自体が、この、良いと悪いの揺らぎの中で自己を定めていくこと、これを繰り返していくことに他ならない。だから、揺らぐのは必然だが、揺らいだ時こそ、自分の中で大事にしていることに向き合い、何が足りなくて、もしくは何にとらわれて揺らいでいるのかに気づかなければならない。

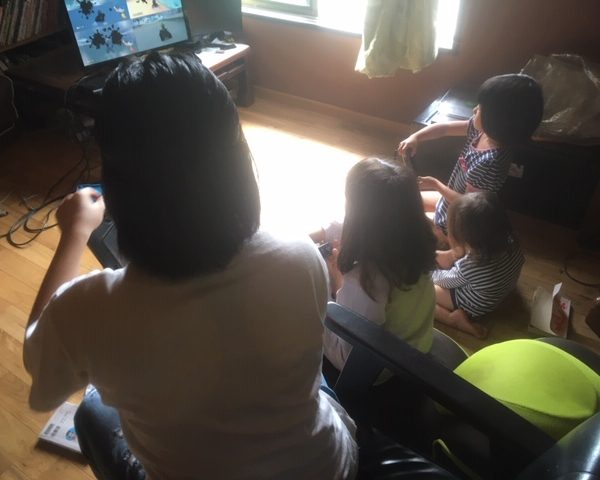

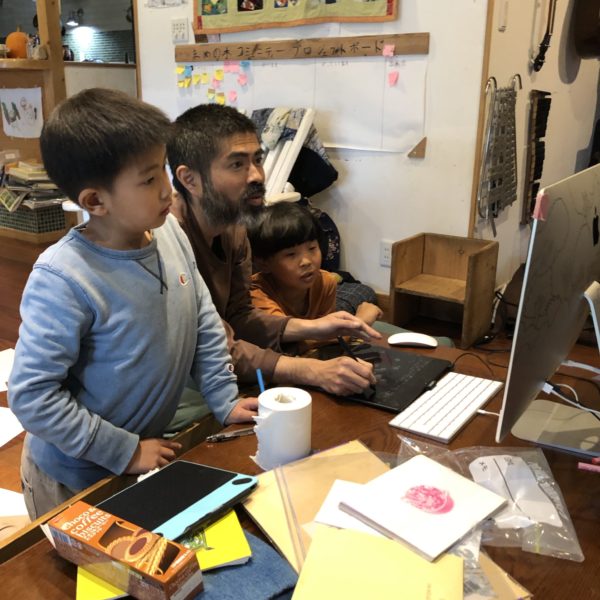

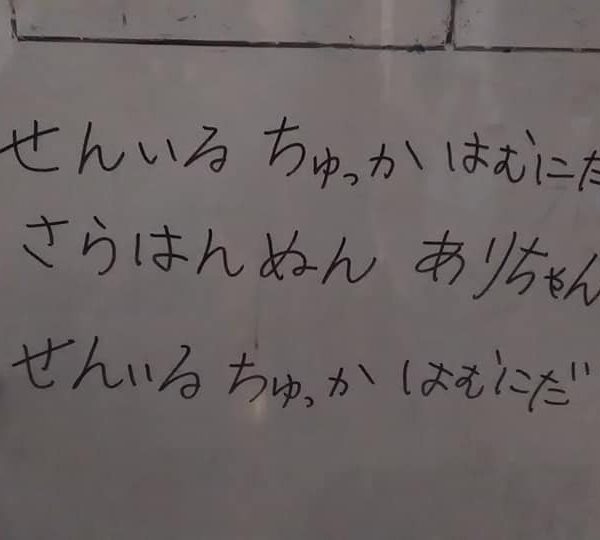

まめの木で、クリエイティビティと、子どもの主体性を大事にする中で、大人と子どもの間にいる私が、大人と子どもの特徴を比べたときに、このようなことが見えてきた。

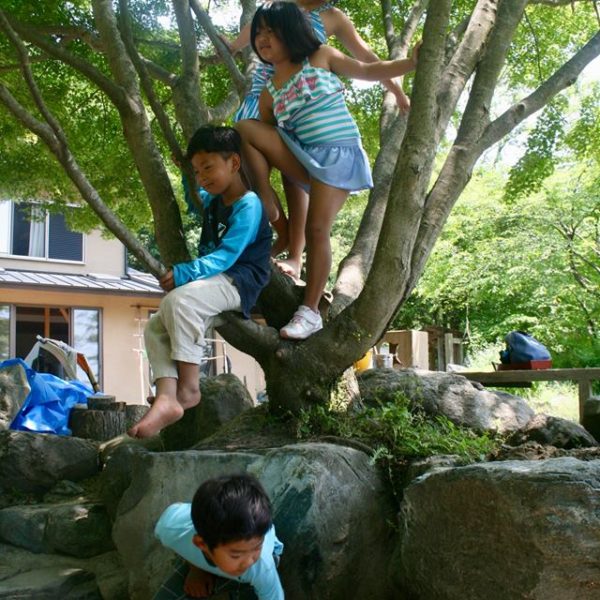

子どもにとっては、世界はわからないことだらけだ。だから、必然的にわからないものに対する抵抗は小さく、見境つけず、興味のあることに向かって行動に出ることができる。大人になると、自分が経験したことのないことをすることに対する畏れが大きくなる。これ自体がどちらも、いい悪いということではなくて、これは、地球上で成長する中での必然の流れである。そうすることでやることが定まって、何かの形を成すことができる。

この流れの中で、1番の問題は、子どもがわからないを進んでいく中で、大人が子どもの好奇心を制限(コントロール)してしまうことである。それは例えば、まだ始めて何回かしかやっていないのに、こうしたほうがもっとやりやすいよ。とか、こっちの方がもっと面白いよ。

という、タイミングを見ない過剰なアドバイスだったり、また、よくあるのは、自分がやったことがないがために、

なんとなくの懸念を伝えてしまい、必要以上の不安が生じてしまうケースだ。

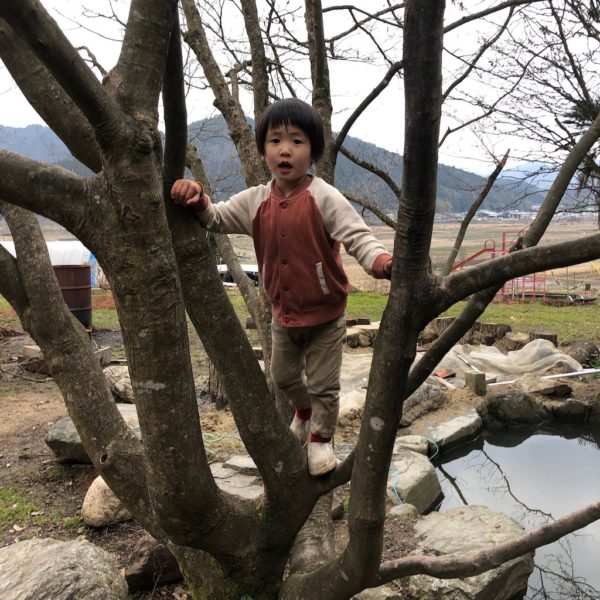

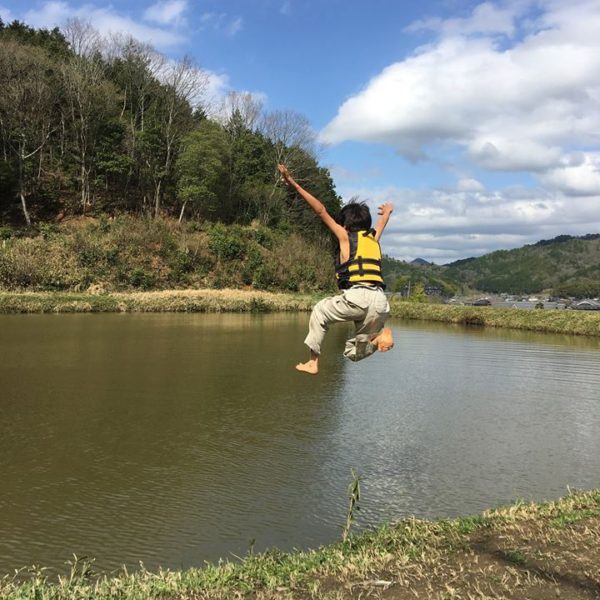

分からないという不安による陰が大きくなる。そんなときはそれを信頼、という陽に変える。

何かトライする前の心配材料は、実際にそれをこなしていく中で、

具体的解決策を見つけ、着実にこなしていけばいい。トライする前からの心配によってあれこれ悩み、やみくもに危ないよと伝えることで、子どもが危ないものなんだと思い込んでしまい、

挑戦さえしてみなくなるのはもったいないことである。

実際にやってみればそれは勘違いだったと気づくこともあるだろうし、

誰かの協力で何かできるかもしれないし、別の問題があるかもしれないし、

意外と簡単かもしれない。

そう。確かに、大人が教えられるのは自分がわかることだけだけど、だからといって大人がわからない事はしてはいけない、と言うわけではないと言う事だ。

大事なことは教えたあとに、それ以上は教え過ぎず、あとは子どもに任せる。それは、子どもに自由に失敗してもらうための余裕が自分にどれだけあるか。ということでもある。この余裕は、信頼、という言葉にも置き換えられる。そして、信頼は、自信にもなる。この余裕が自分の中にあるということは、子どもだけでなく、

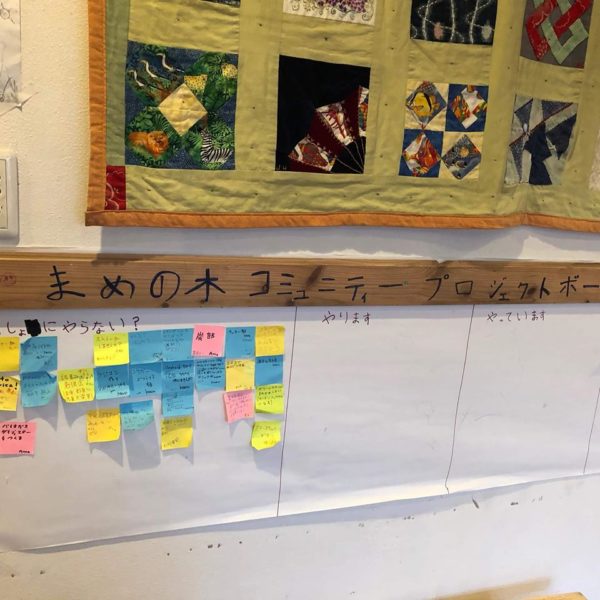

あらゆる人間関係や、生活の中においても健やかで在るために重要な要素だ。そんなわけで、まめの木に関わる大人たちは、パワフルな子どもたちからいろんなことを学び、影響を受けている。

そして、自分たちももっとやりたいことやっていいんじゃないかという思いから、

「ももの木」という大人たちがやりたいことをやる、

コミュニティも運営されていたりする。それについてはおいおい話そう。

ーーーーーーーーー

2023/11/7

執筆者:なりに

ーーーーーーーーー

投稿者 :Gen Nishimura