まめの木通信

大学生ボランティアが感想文書いてくれました。

まめの木で1週間ちょっとボランティア活動していました、マイです。

書き始めると止まらなくなり、かなりの長文になってしまいました(-_-;) 気軽に読んでください。

まず私の自己紹介から。丹波篠山生まれ丹波篠山育ち、現在大学3回生。幼少期から、集団行動、協調性を大切にみたいな考えがめっちゃ無理な人間でした。一人の時間:人といる時間=8:2ぐらいでいいと思ってます。だからかな?学校生活は正直苦痛に感じることが多かったです。といっても、やりたいことはやる、やりたくないことはやらないというわがままプリンセスだったので、先生や親、友達を悩ますことがそれはそれはもうたくさん。『学校は社会に出るための準備期間。学校でしっかりうまくやっていかないと、社会に出たとき困るよ』と中学校の先生に怒られたことがあります。確かに周りはみんな学校にうまく適合してるのに、私は浮いてて変な子よな、ってことは私って他の子と違う、、??って考え始めるように。私社会でやっていけへんのか~とか悩みがどんどん増えていって自己肯定感が低くなっていっちゃいました。でもその反面、『ほんまにそうか??』って反抗的な気持ちもありました。そしたら研究しちゃえってことで。元々オルタナティブスクールとか教育にはめっちゃ興味ありありだったので、それも入れて、大学での研究テーマを『オルタナティブスクールから学ぶ、子供の発達と環境の関係性』にしました。

もともと源さんの英会話スクールの生徒で、まめの木の存在は知っていました。なんかおもろそうなスクールやってはるなーって。研究も兼ねて、この際やから見学行ってみるかー!って気持ちで去年の秋ごろに行ってみました。その日は確か近くの神社に子供らが遊びに来ていた。源さん曰く、「日によってほんまに違うよ。一日だけじゃ伝わりづらい」って。その言葉を聞いて帰ってきた時には、1週間ほどでもいいからボランティアしてみようって決めていました。毎日変動する子供の様子を観察してみたいなって。この他にも理由はいっぱいあるよ~。一つは源さんとかアンナさん、みおちゃんの考えやお話が面白いなって思ったこと。めっちゃ偉そうなこと言いますが、私は色んな考えがあって当たり前、正解って存在するのかな?と思っています。で、それを聞くのがめっちゃ好きなんですね。最近色んな専門分野の方と話し合いたくて、アポを取ることが多いのですが、「それは自分の専門領域じゃないから、答えてあげられないと思う。」と断られることもしばしば。私は答えが欲しいんじゃない!!ただ色んな考えが聞きたいだけ!と思うことが多いんです。だから新しい視点やったり、考え、話が聞ける場で、かつ、なんでなんでマンの私にとっては、気安く疑問をぶつけられる、こういったところが魅力の一つとなりました。あともう一つはさっき言ったとおり、対人恐怖症を克服したいということ。この研究テーマで、子供と関わらないという選択肢は難しい、、というか楽しくないですよね。本上の知識だけとかどんなに自分の興味のあることでも、私は息が詰まりそうになります。だからこの機会に頑張っちゃえということで、お試し2週間(副鼻腔炎になり1週間ぐらいになってしまった)でのボランティア生活を決めました!

さあ始まりました、一日目。

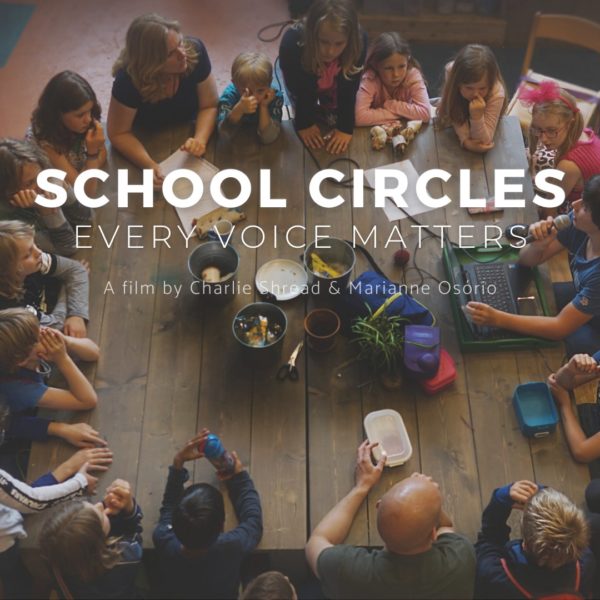

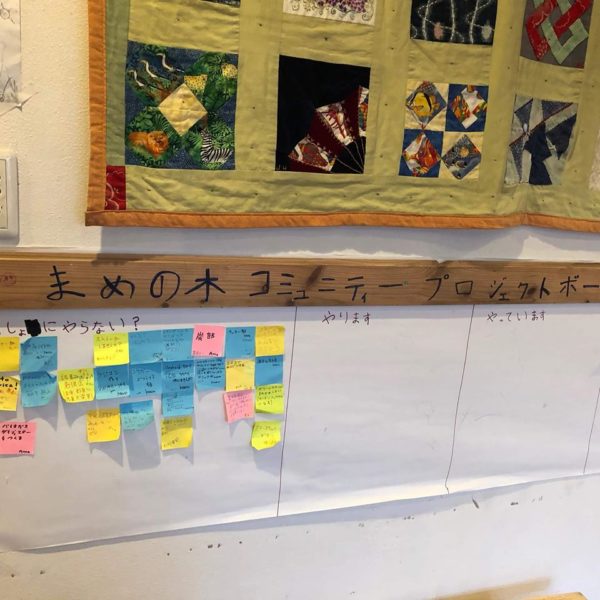

まずはデモクラティックスクールならではのミーティング。

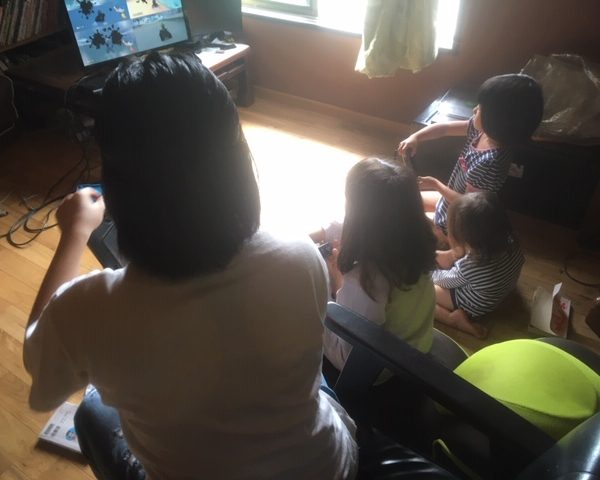

朝を迎え、子供らがゾロゾロとまめの木に到着。着いて早々みんなゲームしてましたね。正直、ミーティングなんてものほんまにちゃんとやるんやろかって思ってましたので、『ほらやっぱりゲームよな(⌒∇⌒)』って正直思いました。でもあらびっくり。「ミーティング始まるデー」って一人の子が声かけると、ぞろぞろゲーム機おきだしてミーティング始まり。もうこの時点で前言撤回ですね、すいませんでした(笑) この日は次の日に行く花見の弁当の中身決め。ええなって思ったのが、みんなが参加してるところ。ただ単に居座るだけじゃなくて、発言、批判共に思ったことは言う。しかも自然に司会者みたいな子が決まってて、その子がうまく話しの流れ作ってる。私は元々周りの目をとても気にしてしまう性格なんですね。これを克服できたのは、大学に入ってディスカッションやプレゼンをする機会が増えてからなんです。だからこそ、幼少期からこうやって自分の意見を言える場が確立されているところに魅力を感じました!!もちろん話がそれたり、じっとしていられない子が出てきたりなどはしていたけど、そこはうまく大人が介入して戻したりなど、あくまでも大人は影となってサポート係、みたいなのも良いですね。

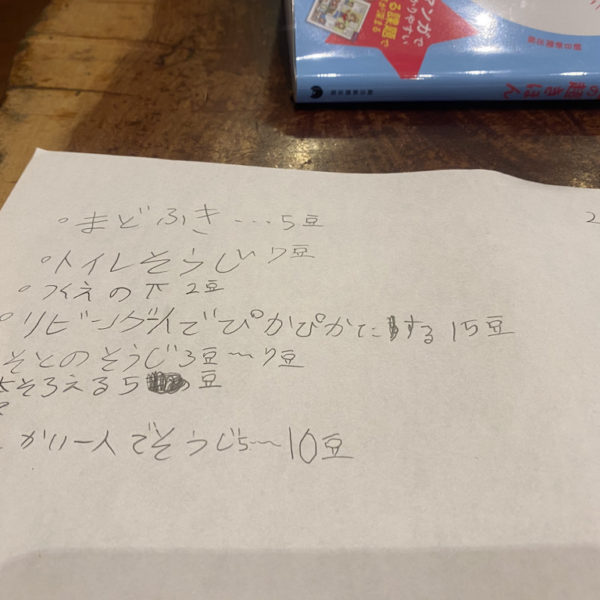

でも一つ疑問。ミーティングには一応大人も参加。実はミーティングは子供だけで行われると思っていたから、大人も参加するんだなーどこまで介入するのかな?と思いながら見てました。そこで感じたのが、大人によって介入の線がバラバラやなということ。これが本当に難しくて、ある保護者の方とも、「どこまでやったら口出ししていいんやろ、、」って悩みました。例えば、私は朝の8時頃から掃除をするのですが、前の日に子供たちが掃除した後のほうきがそのまんま置いてあったんですね。ほうきみたいな大きいもの、ずっと置いておいたら遊びの邪魔になるし、邪魔っていうことに気づいたら片づけ始めるかな~てことは今私が片付けるべきではないのかな、と悩んで相談。言われたら片づける思うけど、子供らは昨日のこと、ましてや誰が片づけてないかもわからんものに責任を持つかな?とのことで、なるほどな~と。でも結局そのことは解決されず、、?だったので、『出したら直すミーティング』、もいつかしてくれへんかな~と心の中で思ったり。介入の線は、いつか自分で判断できるようになればいいな~。

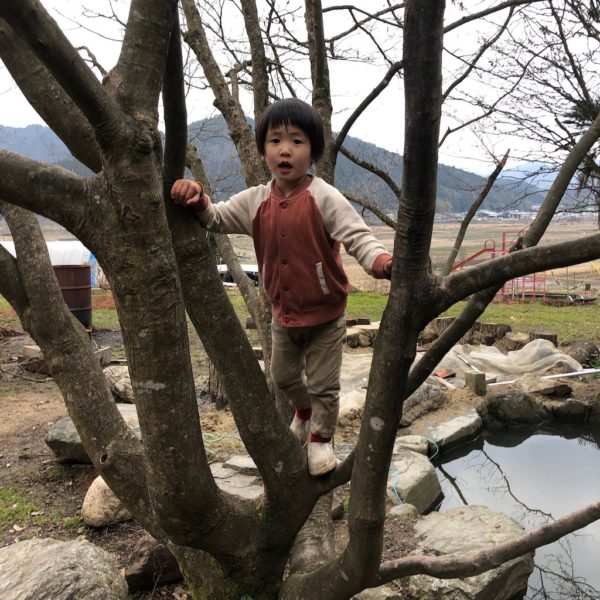

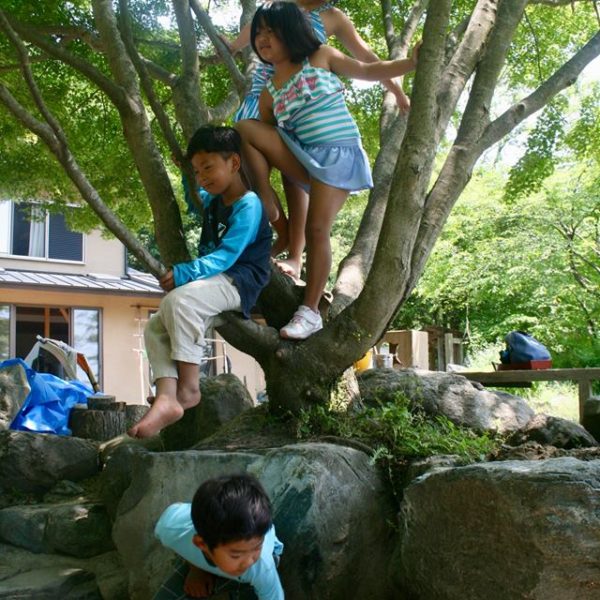

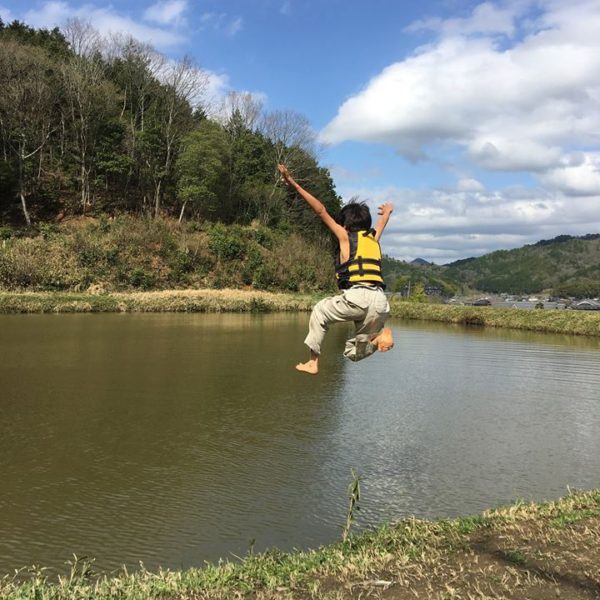

次に環境。自然、動物、手作り遊具など、学校生活を送る中で関わることの少ないものがたくさん。草に引っかかっていっぱいコケて、投げ合いに発展、称して『草爆弾攻撃!

』。時には毒性の蛇や毛虫とも遭遇。砂を使っておままごと、水を入れて砂を固めてケーキ作り、服ごと川にドボン!「カエルとお友達になったー!」って見せに来る(カエル大の苦手ですがこれで平気になりました笑)。久しぶりに自然と触れ合ったなー。

体験で一週間まめの木に来ていた男の子。「草ってなんで生えてるの?」「線路ってなんであるの?」「タイヤってどうして回るの?」「これ(水が流れているパイプ)どこまで続いてるの?」って今まで考えたことのないような質問いっぱい投げかけられて、こうかな?あーかな?って一緒に考えて、子供から学ぶことも多かった。これが次、『じゃあ植物園に行って確かめてみよう!』とかに発展して、それがすぐに実現出来たらな~とか考えた。まめの木やったらそれできるやんってなった。そこから植物に興味持って将来植物博士に、、!とか鉄道マニアに!!とかね! 子供の可能性を引き出せる場所やなーって感じました。

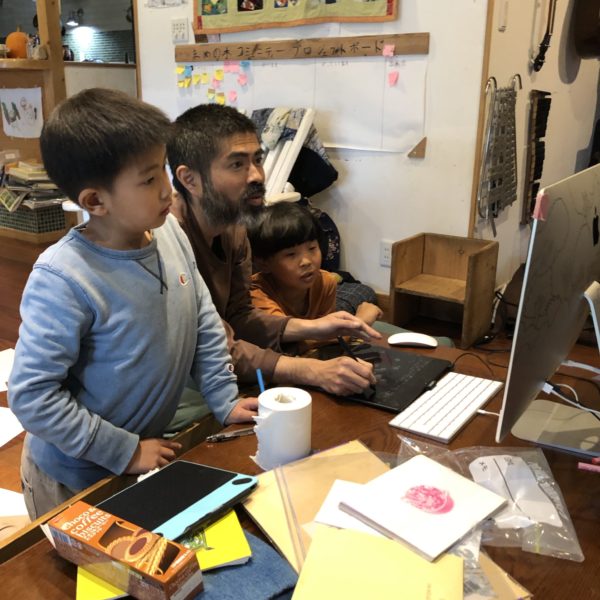

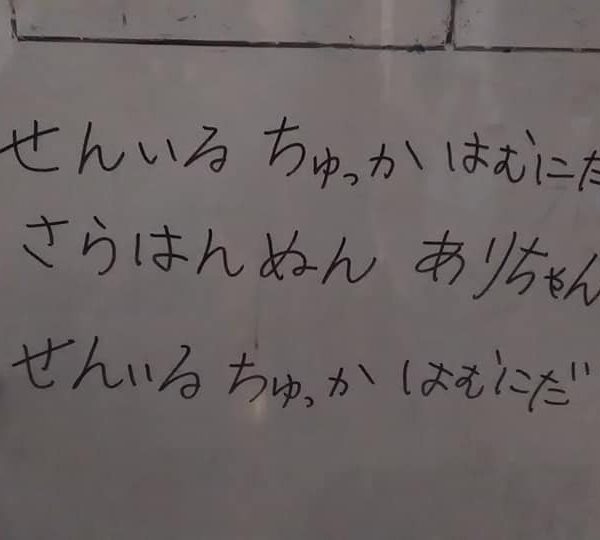

年齢を超えて遊んでいる姿も私にとっては新鮮。学校って年齢ごとに学年ってのが決まってますよね。まめの木にはそれがないんで、必然的に同級生といる時間の方が多くなるってことはまずない。だからこそ年上の子が教えて、年下の子はそれを真似する、みたいなのもよく見られました。誰かに教える経験が子供のうちからできるのいいですね。私も白玉の作り方を子供らから教わりました(笑)

ここからは問題の子供とのかかわりのお話。冒頭にも話した通り、人と接するのが苦手。このボランティアを始める前に源さんにこのことを相談。「それは慣れ」って返事が。『時間が解決ってか、そんなうまくいくか?』と正直思ってました。こんなマイナスな気持ちを持ったまま始めると、そらうまくいきません。初日はひどかったです。子供と話した回数より大人と話した回数の方が多かったです。子供が遊んでいるのを傍観してました。それでボランティアとかよく言えたな!?って感じですが、その通りですね。その分掃除や、赤ちゃんのお世話をしたりと、楽な道に進んでいっていたんですね~。そしてまあ2日目を迎えるのですが、ここで少し病んでしまったんです、早すぎッてね。源さんから「ほうきで蜘蛛の巣を掃除するか、子供らと一緒に遊ぶか、どっちか選びましょう!」と提案される。子供の中に入っていきたいという気持ち、でもどうやって?断られたらどうしようという怖さ、いや変わらないと!何のために来たん!という焦りなどなど、いろんな感情が一気にきてしまい、疲れがどっと。周りから助言得ながら、結果「徐々に慣れていけばいいんやないすか‼?」ってことになったんで、蜘蛛の巣退治を選んでしまったんです。なんか心の中でモヤモヤが残ってしまって、一日目と大して変わらなかったことに落ち込みました。(実際にその日の日記を見返すと、『病んだ』、と一言だけ)

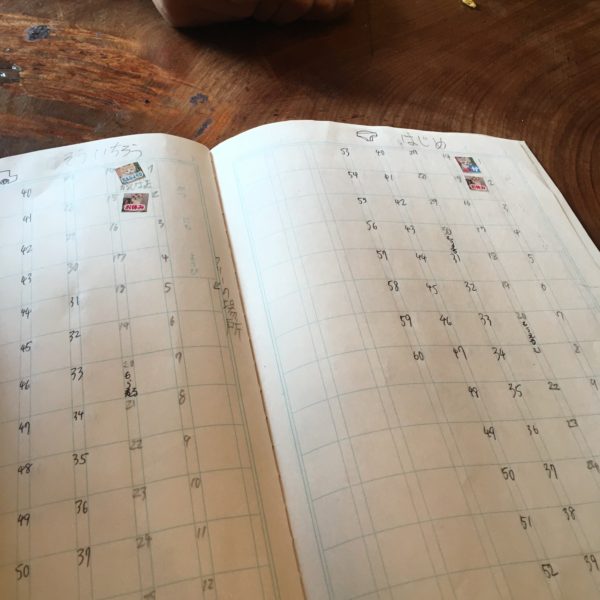

でも3日目か4日目あたりかな? きたんです、自分にとっての小さな転機が。ミーティングで一日ゲーム無制限と決まった日があって、子供らは室内にこもりっぱなし。めっちゃ天気の良い日で、大人同士で「どっか出かけたいし体動かしたいーー!」って話をしてました。さすがにその次の日はゲームせず、外遊びの日。(そら飽きますよね) 何人かの子供が誘ってくれて、私も参加。で、子供らとケイドロしたーー!これが本当に楽しかった。「まい!!ここやと隠れられるで!」「○○君助けに行こう!」とか、このワクワクする感じ、いつぶりって。それともう一つ、趣味の合う子供と出会えました。私は大のポケモン好きなのですが、子供の中にもポケモン好きが!!自分の好きなことやとポンポン話せて、コミュ障とか吹っ飛ぶんですね。これも自信を持つきっかけになりました。(いつかポケモンバトルをする約束しました。絶対しようね)

その小さな転機が訪れてから、『早く子供こーへんかなーー』って楽しみになって、3時になって子供が帰り出すと寂しく感じて、自分の幼少期を思い出した。楽しかった時間が終わってしまった後の寂しさというのは、大人になっても現れるのだなと。

『星の王子様』という本にこのような場面があります。

キツネ「毎日同じ時間に来てくれたら、おいらもっと嬉しいな。例えば、午後4時に君が来てくれるとしたら、3時ごろにはもうワクワクしちゃうよ。君が来る時刻が近づけば近づくほど嬉しくなるんだ。」(ニュアンス多分こんなん)

これほど友達に会える時間を待つワクワクや楽しみというものは測りきれないものなのですね。何が言いたいかというと、あれほど子供苦手――無理!と思っていた私が、この感情に大いに共感してしまったんです。驚きですよね。

ここまめの木は、毎日登校というルールはありません。それもこの『学校外での学びを選択する』ことの良さかなと思いました。私自身、毎朝腹痛に見舞われるタイプだったんです。薬でもどうにもならん日あったりとかして、欠席多かった方だと思います。次の日学校に行ったら、「サボり!!」って言われたりとか。ほんなら次休むのが怖くなる。今頃学校で言われてるんやろな~って、先生も飽きれてるやろなって。頑張って行かないとって。学校って、トイレ行くとき手挙げないといけないじゃないですか。(正直なんで?って思いますが) 手挙げるんですけど、子供ってトイレとかそっちのワード大好きじゃないですか。笑われてたらどうしようとか思って、で、それが余計ストレスになって、腹痛のエンドレスゲームでした。めっちゃ話ずれましたね。戻すと、『自分のその日のマインドや体調に合わせて休んでええで』って考えが浸透してる環境って結構大切だと思うし、そんな環境で学校生活送れてたら、って今でも思うときあります。

親御さんともたくさんお話ししました。親子間でたくさん悩んで出した、『まめの木』に通う決断にとても刺激を受けました。

あと親御さんの雰囲気ってこう自然に子供さんと通ずるものがあるなって。「どの子の親御さんですか?」って毎回聞くのですが、大まかに予想と合ってたりするんですよね~!子育ての仕方も家庭により様々で、とても勉強になりました!今まで子供にしか着目してなかったけど、親御さんとの関係性にもこれからは必見です。

結論、と言いたいところですが、まとめるのは苦手です。一番言いたいことはこれ、「慣れやった」っていうこと。源さんの言う通りになっちゃいました。大学でcomfort zone, fear zone, learning zone, growth zoneというものを学びました。comfortから始まってgrowthにたどり着く過程を表すものなのですが、誰だってfear zoneに入るの怖いんです。一度安全圏を経験すると、そっから危険な場所に行きたいなんて思えない。でもここを抜けないと、成長には繋がらない。この関係図を改めて理解することができました。ボランティアを決めたことが、ある意味私にとってのfear zoneへの突入で、これだけでも大きな一歩やったなと我ながら思います。まだまだ人見知りはします。この前も一日体験で来てた子になんって声かければいいか分からなくてグズグズしてました。でも初日に抱いていたような怖さはもうなかったかな、分からないだけで。たったの一週間ちょっとで分かったら人間だれしも苦労なんてしないと思いますし、とりあえずこれで良かったのでは?と思います(笑) ここで芽生えた疑問がこれからの研究でまた活きそうです。そして、これからもまめの木にはちょこちょこ訪れる予定です。状況を見ながら他のオルタナティブスクールの訪問も続けていきます。(再来週はasoviva!さんに訪問予定です) まだまだコロナの終息に目途が立ちませんが、それまでもうひと踏ん張り頑張りましょう! もしお話できる方いたら、お話ししましょうーー!! では、また会う日まで!

投稿者 :Gen Nishimura